柳田国男に「絵馬と馬」という文章がある。

そこではエマは絵馬であるということに疑問を呈している。「エマを絵馬」としているは、本物の馬を差し上げることの代わりに絵馬(板に書いた馬)を供するようになったとする説で、これに対する疑問である。エマは絵馬よりもっと広い意味と長い歴史を持っているということだ。馬でないエマは沢山ある。例として目薬屋の看板と共通の御薬師堂の眼の額、ひらがなの「め」の字を左右から八つものなどがある。

また西洋でもカトリックの古い寺院にも蝋細工でできた手や乳房など奉納してる。これらは神に献上したわけではなく、病気平癒の祈願である。

エマは絵馬より広い歴史を持ち、広い意味を持つ画板である。

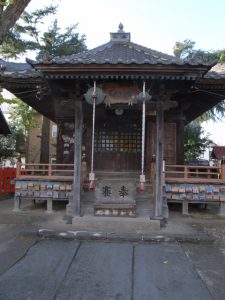

写真の蛸薬師のエマは蛸の絵柄である。

—

—