白馬山や駒ヶ岳はどうように馬と関連があるのだろうか?

それは暦(こよみ)と関連がある。暦といっても自然暦である。白馬山では冬には一面の雪が積もるが、春になると雪が徐徐に解ける。地元の人たちは、この残雪で山に「白馬」が現れるころを見計らって稲の種蒔きをする。ここから白馬山という名前が付いた訳である。駒ヶ岳も同じような由来だと思う。

本居宣長は「真暦考」という書物の中で、大陸から天体運動に基づく暦が日本に導入される以前に、日本でどんな手段で時期を知ったのかを考察してる。日本では四季の変化がはっきりしているので、その変化を知れば時期を決めることができたはずであると述べている。白馬山に残雪の形で現れる「白馬」もそのようなマークの一つである訳である。

それにしても、残雪の形が「白馬」に見えるということは、いかに僕らの祖先の時代には馬がポピュラーな生き物であったかを裏付けるものである。

楢下のハミ

楢下(ナラゲ)は羽州街道の宿場町の一つである。羽州街道は福島と宮城の境に近い桑折(コオリ)を起点として、奥州街道から分かれて福島、山形、秋田を通り青森の油川までに通じていた江戸時代の街道である。 その福島と山形の境に金山峠があるが、その山形側に下りたところに楢下の宿はある。

めずらしい桝方の宿場で、脇本陣などの参勤交代に藩主が宿泊した建物などよく保存されていて、当時の宿場町の雰囲気を残している。写真はその建物の一つ、武田屋にあったハミである。この宿は脇本陣格の旅籠をしていたと説明にあったが、建物の隅に馬屋がありその片隅にこのハミが転がっていた。いつごろのものか不明であるが、「あっ、ハミだ」と思って写真に収めた。

僕らの乗馬クラブの馬たちも様々な形のハミを使っている。そのなかでめずらしい頭絡を使う馬がいる。この頭絡はハッカモーア(hackamore)という。この頭絡は「ハミなし」である。ハミがない代わりに鼻を圧迫することで馬を制御する。

WIKIPEDIAによればこのハッカモーアという言葉はスペイン語由来である。この型の頭絡はハミが発見される以前から馬の制御に使われていたとのことである。馬以外のラクダなどの制御に使われていたものを馬に転用したものである。馬の口への負担が少ないので長距離の乗馬やエンデュランスなどによく使われる。

第三回フォトクルーズ仙台写真展終了

僕の所属する「フォトクルーズ仙台」の第三回写真展が16日から21日まで開催された。延べ人数で約1300人の人たちが観てくれた。次回は2020年の予定である。

馬の耳に念仏?

広辞苑によれば、「馬の耳に念仏」という諺は「馬にいくら念仏を聞かせても、その有難みがわからないように、いくら話を聞かせても、何の役にもたたないさま」を言う。

馬の聴力は馬の五感の中で最も優れていると言われているが、この最高の聴力をもってしても、聞く耳を持たないと念仏も聞こえてこないということだろう。

ヒトが「念仏を聞いてその有難みがわかる」とはどういうことなのだろう?

念仏それ自体に論理的な説得力があるのではではなくて、その念仏に誘発された情念が有難みを感ずるのであろう。

念仏を聞いたときの馬の心はまさに馬に聞いてみないとわからないが、馬は喜び、悲しみ、怒りの感情を持っている。動物はヒトが想像する以上に豊かな情感の世界を持っている(松沢哲郎著「チンパンジーの心」。しかし、その情感をヒトに伝える手段に乏しい。

馬は「あのときこういうことがあった」というエピソード記憶の膨大なデータベースを持っていると言われている。だから、念仏を喜びの情感と結びつける経験を持つと、その馬は念仏を聞くことによって喜びの情感を持つことになる。「馬の耳に念仏」は違った意味になる。

最強の武田騎兵軍団

日本の戦国時代に最強の騎兵軍団を持っていたのは甲斐の武田信玄及びその子の武田勝頼だと言われている。「長篠の戦い」で武田勝頼は信長・家康軍と戦うことになるが、この騎兵軍団は信長の謀略にあい手痛い敗北にあう。新田次郎著「武田勝頼」によれば、鉄砲という武器が戦闘に投入されたが、”馬が鉄砲に負けた”のが長篠の真相ではない。

どのくらいの馬でこの武田騎兵軍団は構成されていたのだろうか?

長篠の戦いに出陣した武田軍は一万五千(これに対して織田軍三万五千、徳川軍八千)と言われている。これは軍役として参加した人の数であるが、軍役として参加した馬の数を知りたい。

面白い資料がある。笹本正治著「武田信玄:伝説的英雄像からの脱却」は、武田軍の軍役の状況を資料から確認して表に纏めている。面白いので一部引用してみると:

元亀二年 武田兵庫助 知行高397貫 軍役人数28 馬2

天正四年 小田切民部少輔 軍役人数45 馬6

などとなっている。表の中の軍役人数、馬数の平均を取ってみると馬数は軍役人数の約一割になる。長篠の戦いに出陣した馬の数は一千五百程度ということになる。可成りの馬が戦闘に参加したことになる。このあたりがピークだとおもう。その後の戦闘では鉄砲の投入で戦闘の形態が大きく変わることになる。

驫木

僕の住む東北地方にも馬に因む地名が多い。その中で馬という漢字を最も多く含む地名は「驫木」(トドロキ)であろう。五能線(秋田能代と青森五所川原)の日本海に面した所にある。今年の春にこの五能線を使って白神山地などを見学したいと思い計画を立てているときに発見した地名である。よほど馬に関連のある所かもしれない。

「相馬」は有名である。「相馬」とは、馬市で市場で競りに掛けられた馬のコンディションを観ることで、相馬はそのような場所であった訳だ。隣接する三春(ミハル)は日本の在来馬の産地である。

ところで、相馬には妙見信仰に由来する神社が沢山ある。その数は「実に多いなあ」と思わせる数である。妙見さんは北斗七星を神格化したものであるが、これも馬に関係あるのかもしれない。一度調べてみたい。

犠牲獣と馬

日本の古墳時代の遺構からその時代に動物を生贄にした習慣があったことが知られている。その中で最も良く出土する動物は馬である(網野善彦・森浩一対談「馬・船・常民」)。

この生贄の習慣が動物埴輪に替わっても最も多い動物は馬である。このことはこの時代にあって最も身近で、最も有用な動物は馬であって、それを生贄として神々に捧げることによって神々からの恩恵を最大限えようとしたことによるとおもわれる。

時代が下るが、神社に馬を奉納する習慣が起こる。これはこの古墳時代の習慣を引き継いだものかもしれない。僕の住む仙台の大崎八幡宮には神馬を飼っていた建物が遺っている。柱に馬が咬んだ歯の痕が残っている。

神社に良く奉納する絵馬もこの流れにあるものにちがいない。そう言えば、大崎八幡宮には大きな石に線描画された絵馬がある。写真を載せておく。

馬の音声

日本では馬の鳴き声は「ヒーヒーン」が典型的な鳴き声であるが、英語圏では馬の鳴き声は四種類に分類されている。

①ウイニー(whinny):日本で言う「馬の嘶き(いななき)」である。極めて大きな叫び声である。最初は高いピッチ(約2000ヘルツにも達する)で、最初の半分ほどの振動数に落ちるなどピッチに変化が見られる。

②スクィール(squeal):大きな音で1000ヘルツ程度の音律的な音も含んでいるが、非音律的な耳障りな星雲も沢山含んでいる。

③ブロー:鼻から空気を急激律動的に噴出すことで出る。このブローは最も大きな音で、200メートル先でも聞こえる。この鳴き声はさまざまなピッチの音を含んだ短く、打楽器的で非音階的な鳴き声である。

④ニッカー(nicker):100ヘルツあたりの極めて低い音程の音である。これは柔らかな音で口を閉じた状態で生成される。

これは鳴き声というより、ネコの「ゴロゴロ」と同じようなものかもしれない。

動物の鳴き声は人間の言語と異なり、その音声の中に特別の意味があるわけではなく、特別の状況で発せられる操作音であろう。

馬と睡眠

馬の睡眠について興味ある記事を見つけた。

“How Horses Sleep” である。馬は多くは立ったまま目を閉じて睡眠をとる。床に寝そべって寝るのが最もリラックスした状態だろうから、立ったまま寝るという状態はある種の緊張状態で馬の脳は休んだ状態にないように思われる。睡眠が脳に貯まった情報をパージして脳をリセットする機能を持っていて、睡眠をとらないと死に至ると言われている。馬は脳に必要な休憩をどのようにしてとっているのだろうか。この疑問は馬の脳の構造から答えることが出来る。ヒト脳では大脳は左右両半球に別れているが、この両半球は脳梁という大きな繊維でつながっている。この脳梁は左右の機能を統合する機能を持っている。両眼視で視差情報を使って対象物までの距離を測るなどができるのもこの統合機能があるからだ。ところが馬にはこの脳梁が欠けているらしい(馬は両眼視の視差情報を使った距離感が持てないとよく言われるのと合致する)。脳の左右両半球は独立に機能するらしいのだ。馬の立ったままの睡眠では、片方の脳を使い緊張状態を維持しているのではと思われている。このようにすれば、もう半球は休憩できる訳である。鳥の脳にもこの脳梁が欠けている(渡辺茂著「鳥脳力ー小さい頭に秘められた驚異の能力」)。

馬が立ったまま睡眠をとる習性は馬が野生にあって周囲を警戒しながら睡眠をとらざるをえなかったことからくるのだとおもうが、それに見合った脳の構造を持っているのは大変面白い。

乗馬クラブにいる馬たちは最早周囲を警戒して睡眠をとる必要がないが、僕らのクラブの馬は立ったままと床に横たわる馬は半々程度だそうである。しかし、月曜日の夜(次の日は定休日)は殆ど全ての馬が横になって寝るそうだ。サラリーマン化している訳だ。馬の中にはまた居眠りを得意とする馬がいる。乗馬レッスンの帰りに緊張が緩んだのか曳き馬中に居眠りをして豪快にひっくり返ってしまった馬がいた。

ボロノイ図を描く(1)

ボロノイ分割を描画するPythonプログラムを考える。

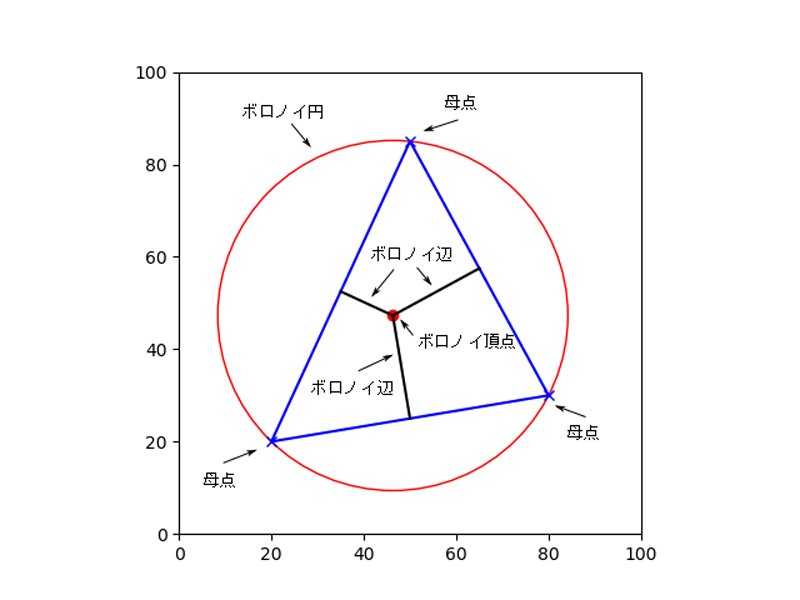

平面のボロノイ分割は三角形をなす任意の三点(母点という)を円周上に持つ円(唯一である)の中心(ボロノイ頂点という)と半径を決めることである。このボロノイ頂点から三角形の各辺の中点を結ぶとボロノイ辺ができる。このボロノイ辺が三つの母点の勢力圏を分割する分割線となる。今回はこの作業をPythonプログラムとして作った。

使ったツールは

パイソン:Python 3.6.4

描画ツール:matplotlib、 inkscape

一例を示す: