今日(2019/05/18)の河北新報の朝刊に子馬「きなこ」の誕生の記事が載った。仙台・海岸公園の乗馬クラブの乗馬場は2011/3/11の大震災の際の津波で流失し、その際に19頭のウマが犠牲になった。この4月には再建された乗馬場がオープンしたばかり。そこの「おもち」という葦毛の牝ウマに牡の子馬が誕生した。命名された名前が「きなこ」。葦毛に栗毛がパッチ状に入っているので「きなこ」。

画像はここ。

今日(2019/05/18)の河北新報の朝刊に子馬「きなこ」の誕生の記事が載った。仙台・海岸公園の乗馬クラブの乗馬場は2011/3/11の大震災の際の津波で流失し、その際に19頭のウマが犠牲になった。この4月には再建された乗馬場がオープンしたばかり。そこの「おもち」という葦毛の牝ウマに牡の子馬が誕生した。命名された名前が「きなこ」。葦毛に栗毛がパッチ状に入っているので「きなこ」。

画像はここ。

今回のポニーはメキシコのガリチェーノ(Galiceno)。画像はここ。

メキシコのガリチェーノはアメリカ大陸におけるスペインの遺物の一例である。1950年代以降ガリチェーノは米国に向かって北上し1958年には正式に一品種として認定された。ガリチェーノはポニーからホースへ騎乗するウマを換える時期にある年少の騎乗者の「移行期」のウマとして理想的である。

ガリチェーノは北西スペインのガリシア(Galicia)で組織的な飼育が始まり、その地名が品種名になった。ヨーロッパ中でガリチェーノは最初からこの歩様が滑らかなことで有名だった。現生ガリチェーノも速い競歩常歩が特徴的でエリザベス朝イングランドで名声を取った。この小柄なウマの祖先は16世紀にインド亜大陸の西からスペイン人によってもたらされたと思われる、一方これらはイベリア半島の在来種であるソーライアやガラーノの後裔であるらしくも思える。

タフで頑強なガリチェーノは扱いやすく、知能的で万能向きのウマであると言われている。このウマの持ち前の俊敏さやスピードは牧場や競技会のポニーとしての人気を保証している。さらに牽引用や日常の交通手段として用いられている。

今回のポニーはウェリッシュ・マウンテン・ポニー(Welsh Mountain Pony)。画像はここ。

ウェリッシュ・マウンテン・ポニーは英国の山岳および湿原ポニーの中では多分最も数が多い品種である。このポニーはウェリッシュ・ポニー(Welsh Pony)やウェリッシュ・コッブ(Welsh Pony Cob Type)への基礎になった。

ローマ帝国がブリテンに侵攻するずっと以前から在来種のポニーがウェールズの丘陵地帯に住んでいた。ローマ人たちによって東欧の血統が導入され、この影響は1894年Dyoll Starlightによる品種創設開始まで続いた。

ウェリッシュ・マウンテン・ポニーはポニー種の中では最も美しいポニーだと思われている。その美と同様にその頑強さや代々に受け継がれた穏健さはこのポニーが育ったウェールズの高地の野生環境から引き出されたものである。

今回のポニーはスコットランドのシェトランド(Shetland)。画像はここにある。

その大きさに比較してシェトランド諸島の小柄のポニーは世界最強のウマ科動物である。一人のおとなを乗せて田舎の悪路を歩くこともできるし、重い荷重を乗せて農場で働くこともできる。今や大変な人気で全ヨーロッパ中はもとより北米やオーストラリアで飼育されている。小さな子どもの騎乗や牽引用としてそしてサーカスからの需要がある。

このポニーの生まれ故郷は荒涼としたシェトランド諸島である。その冷酷な環境がこのポニーの性格や大きさを規定した。このポニーのシェトランドへの到達は10000年以上まえでスカンジナビアからかもしれない。19世紀にはシェトランドは炭鉱で使われ、より重いタイプのポニーが出てきたが、今ではそれは殆んど消滅してしまった。

今回のポニーはイングランドのエクスムーア。画像はここ。

英国の山岳および湿原ポニーの中で最古のエクスムーアはウマ科の動物として古いものであろう。エクスムーアはその祖先であるポニーのタイプIの多くの特徴を持っている。例えば臼歯が7本あるなど他のウマ科にはない特徴を持っている。

育産はイングランドの南西にあるエクスムーアが最適。「改良」を目指した努力はことごとく失敗し古形を残している。エクスムーアから離れたところで飼育するとこの古形は直ぐに失われてしまうが元に戻ると復活する。

エクスムーアは強靭なウマで普通の大人が騎乗できる。自生的ではあろが、子どもの乗馬には最適なウマでり、例外的には障害飛越に向いたものもある。

今回のポニーはロシアのバシキール(Bashkir)。画像はここ。

バシキールは南西ウラル山脈の平原に住む少数民族であり、そこに生息するウマがバシキールである。

バシキールは非常に頑強なポニーである。食肉やミルクのためと同様に荷駄、牽引そして乗用馬として国家管理のもので飼育されている。一頭の牝ウマが7から8ヶ月続く授乳期間に出すミルクの量は350ガロン(1600リットル)に達する。体毛が巻き毛になっていることから米国には約1000頭の”Bashkir Curly”と呼ばれているバスキール・ポニーがいる。北西部のアメリカ先住人たちといたという評判がある。

昨日野草園を散策した。クマガイソウやオキナギサが綺麗に咲いていた:

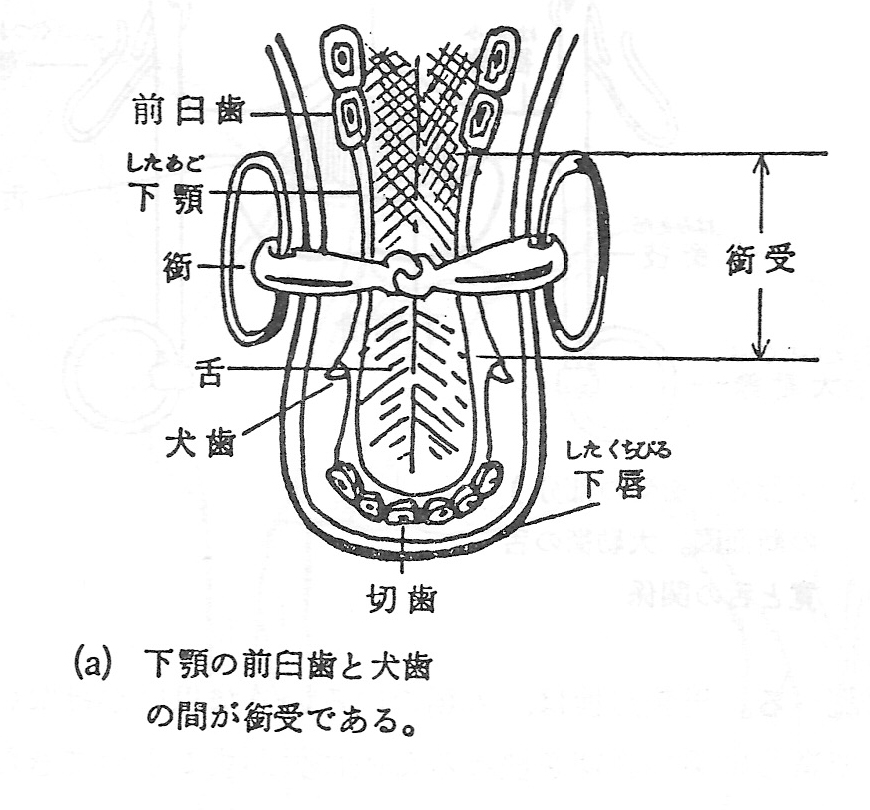

「乗馬読本」によれば、ハミは勒を構成する他の部分と共に口と顎の下記の部分に作用する:

(a)唇及び口角

(b)下顎枝

(c)舌

(d)口蓋

(e)項(うなじ)

(f)頤凹(おとないくぼ)

(g)鼻。

最も一般的な関節付きの小勒ハミは主として上記の(a)、(b)、(c)に作用する。

輪乗りや旋回に際して内側手綱を開くと外側ハミによる圧力が増えウマはこれを避けようと内側を向く。

最も一般的な小勒とそれに使うハミ(小勒ハミ)の装着について考えてみる。小勒ハミには様々な形があるが、「乗馬教本」(日本馬術連盟)によれば一般的に以下の注意が必要である:

「ハミというものは、特に関節付きの小勒ハミはその幅が適切であることが大切である。ハミをウマの口に食ませてハミの両端を手で持ちハミの関節が口の中でまっすぐになるようにして測る。そのとき両端にそれぞれ0.5cmはみ出るようなハミの幅が適切である。

ウマの口に対してハミの高さを正しくするには、まずハミの両端を一指幅程度垂れ下がるように食ませる。それから口角に軽く一しわを作る(ウマに「笑み」を作らせる)が、しわができすぎないように頬革を調節する。」

とあり、それぞれのウマに合ったハミの装着が必要なことがわかる。

Smithsonian Handbooks-Horsesによればヨーロッパ風の乗馬で用いられる頭絡には五つのタイプがある。それらは:

日本語では