今日の河北新報に「相馬野馬追本祭り 騎馬武者、夏を駆ける」と題する記事が載った。

義経が登場する歌舞伎

ウマはホース(9):ヴィエルコポルスキ

ヴィエルコポルスキ(Wielkopolski)はポーランドの中央部および西部に嘗ていたもっと古い温血種であるPoznanとMasurenを引き継いでいる。これは実用的で経済的であるようにそして幾分はアラブ種の血統に依存するようにとしたポーランドの馬産の伝統である。

約150年前に国営の馬産牧場で確立したPoznanはアラブ種、サラブレッド種そしてハノーヴァー種の混合で、後にはトラケナーの交配をも進んだ。マズーリ地方で飼育されたMasurenは事実上トラケナー種を祖先としていた。この二つの血統がヴィエルコポルスキで結合され、サラブレッド種、アラブ種そしてアングロ・アラブ種との交配が進められた。

ヴィエルコポルスキは強力で曳きウマとしても乗用馬としても優秀な馬である。活動的で素直な性格からこのウマの重い方は農耕馬として用いられた。華麗なヴィエルコポルスキはその歩様(pace)に特筆されるものがある。即ち、長くゆっくりとした常歩、揺れのすくない速歩、そして歩幅の大きい駈歩と襲歩。

乗馬の起源(5)

北方カザフスタンステップの狩猟民たちはウマの群れ全体を誘導し捕獲し、それらの死骸を新しく建設された共同居住地まで運ぶ能力を持っていることを初めて示した。騎乗の習慣の採用がこれらの変化をもたらしたという以外の説明は存在しない。

ボタイやKazhai 1におけるウマの管理と乗馬の主張は二つの異なった遺跡から得られたボタイ・Tersek出土の7本のウマのP_2上のハミによる磨耗痕の存在、死骸輸送方法と解体作業、ウマの糞で満たされた地層の発見、1:1性比、そして乗馬の習慣と一致した経済や居住地の変化を基礎にしている。

乗馬の習慣に反する主張は肢の骨の厚さのばらつきが小さいこと、馬の脊柱の少ないサンプルで乗馬に関連する病理学的な証拠がないことを基礎にしている。後者はボタイのウマの骨の75-90パーセントを占める狩猟で得た野生ウマのものであろうと思われる。

紀元前3700-3500年ごろ北方カザフスタンでウマがハミをされ騎乗され始めたとうことがかなり確実なことだ。

アイスランドの暦法

12世紀にジュリアン歴が導入される以前にアイルランドは独特の暦法を持っていた。

<星のオッド>と仇名がある農奴の歴研究から、一年を52週とするもので一年が364日であった。10世紀になると、この一年では短すぎるので、7年ごとに夏に閏週を1つ入れた暦法である。

「サガとエッタの世界ーアイスランドの歴史と文化」(山室静著)より。

乗馬の起源(4)

馬に関するもう一つの議論は性比1:1の野生ウマの集団の畜刹は一頭の牡ウマが率いるハレム全体そして独身ウマの集団の双方を一掃することでのみ達成できる点で、これらの社会集団は野生では遠く離れて存在するのが一般的であることである。

もしも一頭の牡ウマが率いるハレム全体が罠に掛かったのであれば、牡に対する雌の比は2:1以上になるであろう。群れとして行動している独身群れとハレム群れの双方を捕獲する唯一の方法は非常に広い領域を隈なく探し全ての野生ウマを一掃することだ。こんなことは徒歩では不可能である。

乗馬の起源(3)

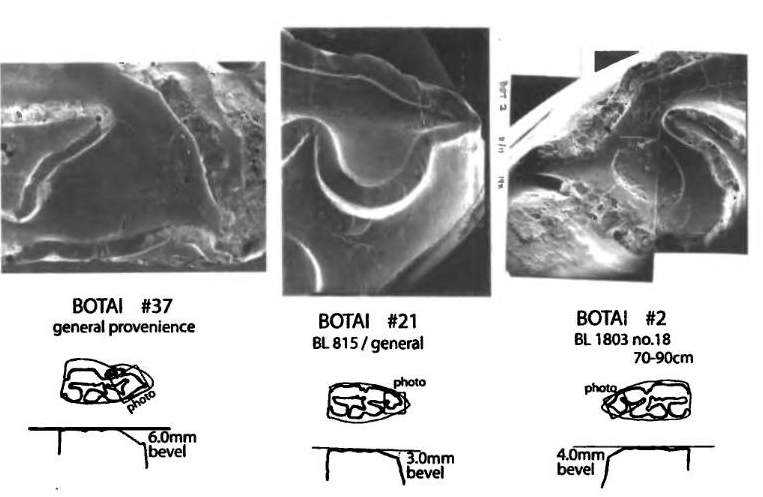

ボタイから得られた52個のP_2を調べて、19個が調査対象になり得るものであった(多くは表面が酷く破壊されていたし、三歳より若いウマのものもあった)。それらの19個の内、5個(少なくとも三頭のウマからのものである)は明白な磨耗傾斜を持っていた。その測定値は3mmが二本、3.5mmが一本、4mmが一本、そして6mmが一本であった。ボタイのP_2の破壊されていない部分の磨耗痕は磨かれたようにスムーズな表面になっており、われわれの実験に即してみると「柔らかい」ハミによぅて創られたものと同じものであった。この五個の歯は居住地の異なった場所で発掘されたものであり、単独の穴蔵から得られたものではない。ボタイでハミによる磨耗痕を示したP_2の割合は全P_2サンプルの12%であり、測定可能な19個のP_2サンプルの26%であつた。どちらの数も稀に自然状態でできる不正咬合で説明するには高すぎる数である。

さらに紀元前3700-3000年と同時代の年代を持つTersk遺跡、Kohzai 1から得られたウマのP_2についても調べた。Kohzai 1においては発掘した7000千体の骨の66.1%がウマのものであった

(ヘラジカが21.8%、オナガーが9.4%、大型の家畜ウシを含むバイソンが2.1%)。調べた12本のP_2の内二本で3mmの磨耗痕を見つけた。ボタイでもkohzai 1でも大部分のP_2はハミによる痕跡を示さなかったが、少数(13-26%)は磨耗痕を示した。これはボタイ・Terskの人々がウマに騎乗してウマの狩猟をしていたという解釈と整合的である。

【画像の説明】ボタイの居住地から得られたハミによる磨耗痕のあるウマのP_2三例。画像は咬合面に死後の損傷があることを示している。損傷を受けていない中央の歯は滑らかなエナメル面をしているが、ロープや革のような「ソフトな」ハミで乗ったときのような顕著な磨耗傾斜を示している。

乗馬の起源(2)

ハミによる磨耗痕を示す最古のP_2(前臼歯の第二歯)は北カザフスタンのボタイやTersek文化のものである。1980年代のVictor Zaibertによる発掘によって、ボタイはウマに騎乗してウマの狩を行い、特殊な経済機構を持ち、紀元前3700-3000の間にのみ実在し、北カザフスタンのステップにのみ暮らしていた特殊な狩猟民の居住地であった。エシム川の東にあるボタイ型の遺跡もエシム川の西になるTersek型の遺跡も動物の骨の内65-99.9%の頻度でウマの骨を含んでいた。ボタイは150個所以上のウマの骨の堆積所があり、30万本もの動物の骨が発掘され、その99.9%がウマの骨であった。ボタイで代表される他の動物種にはヘラジカ、アカジカ、ノロジカ、イノシシ、クマ、ビーバー、サイガそしてガゼルと同様に非常に大型のウシ科の動物、たぶんバイソンしかしオーロックスかもしれないが含まれている。徒歩の人々ではそんなに容易い獲物ではないがウマはこれらの動物を大きく上回って好まれていた。

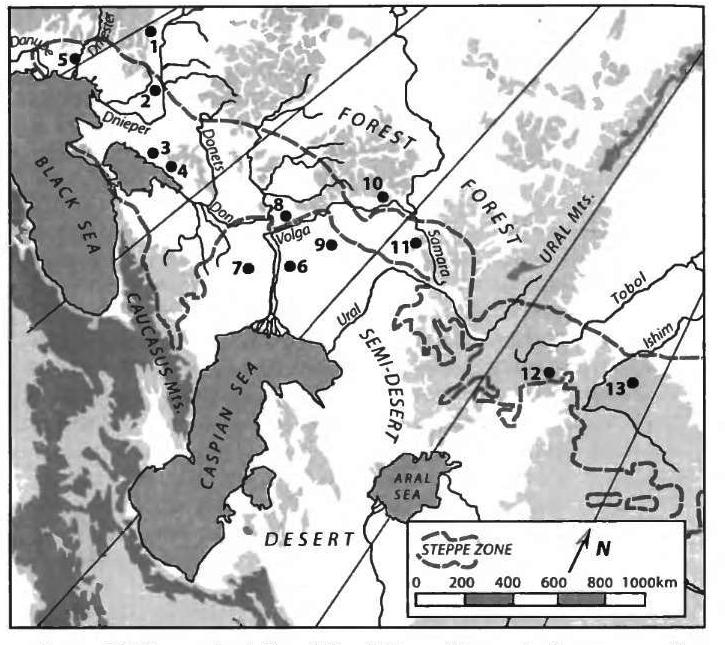

西および中央ユーラシアステップのおける金石併用時代またはそれ以前のウマ関連の遺跡。 生態学的にみたステップ地帯は破線で囲ってある。

(1) Maliukhor Bugor;(2) デレイフカ;(3) Mariupol;(4) Marveev Kurgan;(5) Girzhevo;(6) Kair Shak; (7) Dzhangar;(8) Orlovka;(9) Varfolomievka;(10) Khvalynsk;(11) Syezzhe;(12) Tersek;(13) ボタイ.。

乗馬の起源(1)

乗馬の習慣は何時、何処で、そしてどんな目的で始まったのかという問題である。

「何時、何処で」はいろんな機会に議論されているが、何の目的で乗馬を始めたのかというのは新しい視点である。

ウマはホース(8):トラケナー

今回のウマはプロセイン王国のトラケナー(Trakehner)を取り上げる。画像はここ(日本ではトラケナーを生産したトラケーネン牧場の名が品種名と誤解されている)。

多くの人々がトラケナーはヨーロッパ随一の華麗なウマで乗用馬として理想的なウマと考えている。第二次世界大戦の間東プロセインの血統書に登録されていた25,000頭のトラケナーの内1,200頭が500マイルヨーロッパを横断して輸送された。これらを使ってドイツの畜産家たちは品種の継続を保つことができた。

トラケナーは15世紀に嘗て東プロシャ内にあったチュートン騎士団の牧場で組織化された。このためにターパンの後裔であるSchweikenポニーが使われた。フリードリヒ・ヴィルヘルム1世の時代(1732年)に王立トラケナー牧場が創立され、活動的に馬車を曳くウマの生産を目指した。50年の経過の間、騎兵の騎馬に目的が変化した。そのためサラブレットなどとの交配が進められた。