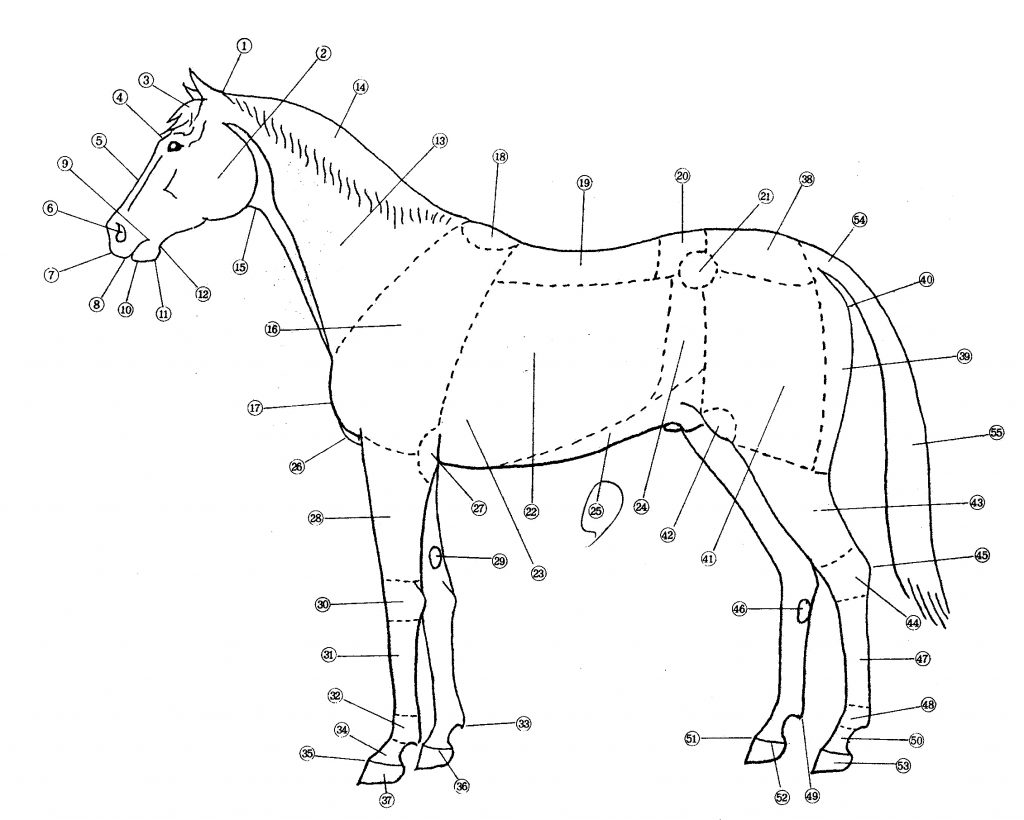

馬体の名称の英語名と日本語名をとの対応表である。

(A)頭部

- 項(うなじ)-> Nape of the neck(Pole)

- 頬(ほほ)-> Cheek

- まえがみ-> Forelock

- 額(ひたい)-> Forehead

- 鼻梁(びりょう)-> Face

- 鼻孔(びこう)-> Nostril

- 鼻端(びたん)-> Nose tip

- 上唇(じょうしん)-> Upper lip

- 口角(くちかど)-> place for the curb-chain

- 下唇(かしん)-> Under lip

- 頤(おとがい)-> Chin

- 頤凹(おとがいくぼ)