黒部渓谷の中流域に阿曽原(アゾハラ)という地名がある。この地名の由来について「黒部渓谷」(冠松次郎著)に記載があった。それによれば「湯の湧き出る熱いところ」の意味だそうだ。事実こに地域は黒部渓谷のなかでも最も湯が湧き出る量が多いところの一つで、熱湯が川に流れ込むところがいく筋があるという。

現在ではここには温泉山小屋があって「高熱隧道」(吉村昭著)で「胞雪崩」で倒壊した宿舎跡地にその温泉山小屋は建っている。

黒部渓谷の中流域に阿曽原(アゾハラ)という地名がある。この地名の由来について「黒部渓谷」(冠松次郎著)に記載があった。それによれば「湯の湧き出る熱いところ」の意味だそうだ。事実こに地域は黒部渓谷のなかでも最も湯が湧き出る量が多いところの一つで、熱湯が川に流れ込むところがいく筋があるという。

現在ではここには温泉山小屋があって「高熱隧道」(吉村昭著)で「胞雪崩」で倒壊した宿舎跡地にその温泉山小屋は建っている。

利便性が高いとディジタル化が叫ばれている。

ディジタル化で失われるものもある。それが多様性だ。

ものごとのディジタル化に際して規格化がされる。規格化は篩いにかけることである。篩いの目が粗いと篩いに残ったものは質が均質で扱いやすくディジタルシステムの利便性は大きくなる。しかし篩いの目からこぼれてしまったものも多い。これがものごとの多様性を担っている部分である。

利便性だけを追い求めるとますます多様性が失われる。

熟旨(じゅくうま)と曙光(しょこう)も台所にあった食品に付けられていた商標である。

熟旨にはかなが振ってあって「じゅくうま」と読ませる。曙光は「しょこう」とかなが振ってある。

曙光(しょこう)が音だけで読ませるのに対して、「熟旨(じゅくうま)は最初の漢字は音で、二番目は訓で読ませる。じゅくうま」はいわゆる重箱読みである。熟旨は音だけで読むと「じゅくし」となる。こちらの方が美味しそうかな。

今朝の新聞の「ひと」欄には、タイトルのような面白い名前の窯で焼しめで陶器を作っている中島浩文さんが紹介されていた。

陶器の町佐賀県武雄(たけお)市でその泥縄窯の窯元として釉薬(うわくすり)を使わない焼し締めという方法で陶器を製作している。焼き締めの面白さは「窯を開いたときに、思いかけないものができていることがある」と語っている。

米ヶ袋の広瀬川の岸辺近くには珪化木となったメタセコイアが沢山見られる。下の写真はその一つである。近くにある説明板によると約300万年まえに大量の火山灰に埋もれたメタセコイアである。

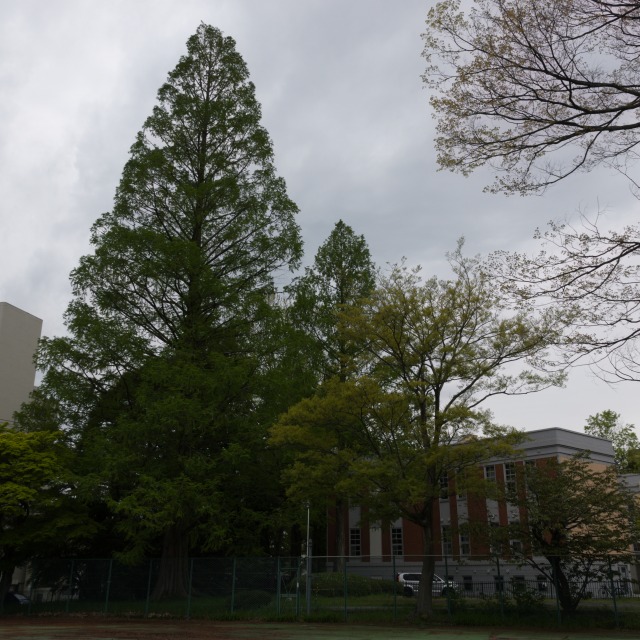

片平キャンパスには沢山メタセコイアが植えられている。下の写真は旧理学部生物棟近くに植えられたメタセコイアの大木である。

右の建物が旧理学部生物棟(通称赤レンガ)である。このメタセコイアは嘗て米国から東北大学に贈られた三本の苗木の一つの成長したすがたと思われる。

構内にはメタセコイアが並木に植えられているとことが幾つかある。下の写真は構内北門近くにあるメタセコイアの並木である。

近くにある案内板の説明によればこの並木は前の写真の旧理学部生物棟にあったメタセコイアから挿し木として移植されたものである。メタセコイア(あけぼの杉)と書いてあった。

今日の朝刊のコラム「気になるサイエンス」の記事のタイトルである。

仙台にはメタセコイアの木が沢山生えている。

このメタセコイアは現生種より化石が先に発見された。発見者は三木茂博士。いまから80年前のことである。博士は約1千万年前から100万年の地層で後にメタセコイアと命名される針葉樹の葉付き枝や球果の化石を発見し、これが現生のセコイアやスマスギの仲間と違う特徴を持っていることを確認。今は絶滅した「未知の植物」であるとしてメタセコイアと命名した。後に中国で現生種が発見され日本にも導入された。

三木博士が教鞭をとっていた大阪学芸大学(現在の大阪市立大学)の植物園はメタセコイアの日本のメッカである。

PowerPCのMacで使えたオフィス系のフリーソフトにLibreOffice4.0があった。そのMacを諦めてwindowsに移行した。LibreOfficeで作った資料も移行したがwindowsにあるMicrosoftのオフィス系のソフトでこの資料が読み込めないことが判明。

その対策としてLibreOfficeの最新版ではMicrosoftへの対応が改善されているかもしれないと思い、windowsにLibreOfficeの最新版7.1.2をインストールして使ってみた。

結論から言うとLibreOfficeの最新版は非常によくできていて、MicrosoftのOfficeは全く必要ない。

最近のMicrosoftのOfficeはLibreOfficeのデータを読み込めるようになっているという。互換性の面でもLibreOfficeの使用には問題なした。

LibreOfficeは

の6個のソフトウエアからなっている。特にWriter, Calc, Draw そしてMathの間のシームレスな統合処理は印象的である。さらにマクロ処理にPythonも使えることは面白いと思った。

簡単な統合処理の例を以下に示す:

黒部立山アルペンルートの開通の記事を読んでいたら、以前かなり熱心に黒部立山関連の本を読んでいたことを思い出した。本棚を眺めて見つけたのが以下の文庫本である:

黒部渓谷に本格的に人の手が入るまえの渓谷を跋渉した記録である。大正から昭和初期の黒部渓谷の様子がわかる。

劔岳山頂に三角点を設置する目的で未踏峰の登頂を遂げた測量員の物語。

黒部第三発電所建設に必要な軌道トンネル・水路トンネル掘削は温泉湧出地帯の難工事であった。昭和11年ごろの話。

「黒部の太陽」(黒部第四発電所)も読んだが興味が持てず文庫本は手放してしまった。

昨日(4月18日)は雨もあがり、青空がみえたので近くの米ヶ袋の広瀬川河川敷にあるハナモモの様子を見に行った。ご覧のように赤い蕾は大分大きくなったが開花までは後数日はかかるかなという状況だった。

使用を諦めたMac Miniのメール(AppleMail)の受信したメールとアドレス帳をWindowsのメーラーSylpheedに移動させたときのメモである。

このMac Miniは時代物でAppleがIntelプロセッサへの切り替えを行った2006年以前のPowerPCプラットフォームの最後に近いG4を使ったMacである。このMacとWindowsはSmbaでファイル共有が実現されており、これを使ってデータの移動をした。

Windowsと異なりMacではファイルはファイル本体とそのファイルの属性を記述したファイルの二本立てであることに注意すること。例えばvCardファイルはその属性ファイル_.vCardからなる。