世界最古の写真の一つに馬が写っている。

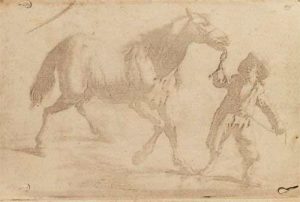

世界最古の写真は1827年7月にニセフォール・ニエプス(Joseph Nicephore Niepce)が撮影したフランスのサン・ルゥ・ド・ヴァレンヌ村にあった領地の実験室から眺めた「実験室からの眺め」という写真であるが、ほぼ同じ時にニエプスによって撮影された馬の写真がある。これは風景にある馬ではないが、ニエプスが版画作品を撮影したものである。

—

—

正確な日付ではこちらが古いが風景を撮影した「実験室からの眺め」が写真の最古にふさわしい作品のように思われる。露出時間が超長かったので朝日に照らされている壁と夕日に照らされている壁の両方が一枚の写真になっている。