超漢字4が仮想マシン・ソフトウエアVMWareの下で動くという記事があったので試みてみた。インストールで特に問題になるなるようなことはない。

仮想マシンを動かす親システムはLinuxをつかったが、問題は超漢字4と外部とのやり取りである。

(1)ネットワーク設定:VMWareは親システムのネットワーク機能を仮想マシン(超漢字4)で代替する機能を持っているが、超漢字4にはその機能を使う仕掛けがない。超漢字4が持っている機能で直接ネットワークに繋げなければならない。これは超漢字4ではドライバーが古くてできない。超漢字4+VMWareではネットワーク機能が使えない。

(2)VMWareではUSBをサポートしていない。したがって超漢字4+VMWareではUSBを介してのデータのやり取りができない。

(3)親システムとのカット・ペーストが効かない。

というわけで超漢字4はVMWareの下では「陸の孤島」になってしまう。

元々超漢字4は独立したOSとして動かすようになっていて、ネットワークはドライバーが古くて使えないが、USBは使える。これを使えば外部とのやり取りはできる。これでよい。

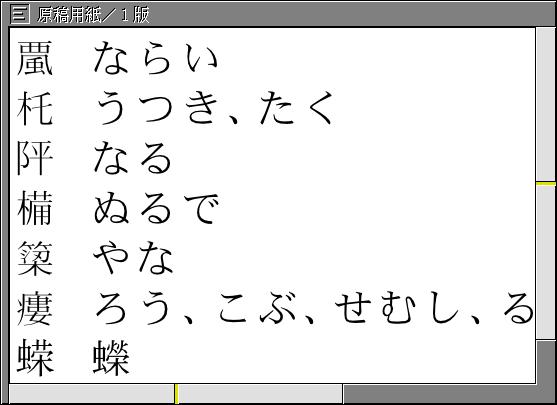

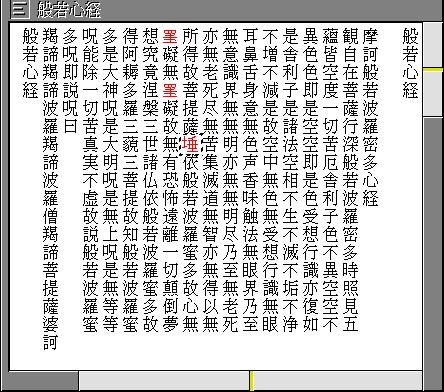

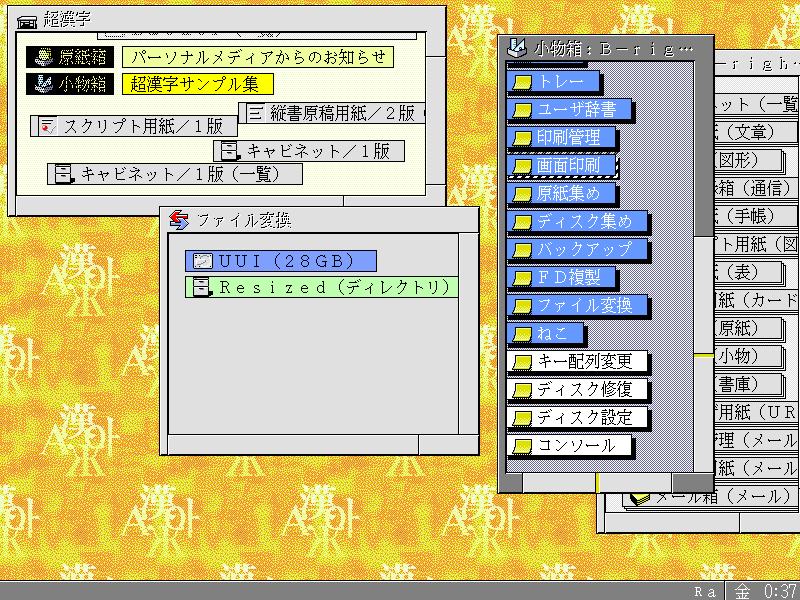

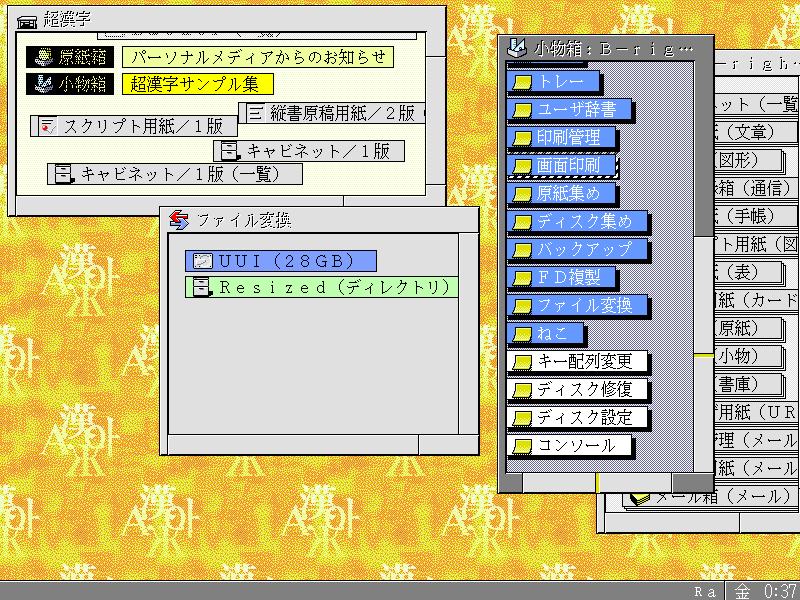

超漢字4の画面

超漢字4の画面

上の画像は超漢字4の画面である。超漢字4の「画面印刷」機能で画面を画像ファイルにして「ファイル変換」でwin32でフォーマットしたUSBの保存したものをwin10で見たもんである。この逆も可能。文字データも同様にできるが、超漢字4でのみ使える漢字は移せない。

面白い機能は「バックアップ」機能だ。USBを「ディスク設定」で超漢字フォーマットして使うとそれに保存したい実身を丸ごと保存できる。このUSBを使えばほかの超漢字4でその実身を使うことができる。