プルジェヴァリスキー・ホースについてはこのブログの「ウマはホース」のシリーズの最初に取り上げた。西暦1900年ごろモンゴルで発見されてから頭数が減少して1960年代にはモンゴルからいなくなってしまった。

その後動物園や個人所有のプルジェヴァリスキー・ホースを生まれ故郷のモンゴルに戻すプロジェクトができ、特にモンゴル政府とドイツ政府の協力でこのプロジェクトは実績をあげ、2004年の時点で約400頭のプルジェヴァリスキー・ホースがモンゴルの草原を走っている。

もう一度このウマの画像をここで。

これも黒海とカスピ海とに挟まれたコーカサス山脈の北側の山岳地方で、黒海に面したアゼルバジャンのカラバフ地方のウマである。

金褐色のカラバフは山岳地方のウマである。画像はここ。

カラバフはそのスピードとコーカサス山脈の周辺で盛んなchavgan(ポロの形態)やsurpamakh(バスケット)といった騎乗球技における能力で注目されている。また様々な目的でも使われている。

カラバフ地方の在来種であったが、ペルシャ種、アハルテケ、カバルディンとの交配があった。その後競馬アラブ種の系統との交配が増加した。18世紀にはドンへの影響があった。競走馬の競技場でのテストはアゼルバジャンのバクーでおこなわれる。

速いことと俊敏なことに加えて、大変に穏当で、飼い易く、管理が容易そして度胸があると評判である。

黒海とカスピ海とに挟まれたコーカサス山脈の北側の山岳地方のウマである。カバルダ人のウマという意味でこのウマはカバルディンと呼ばれている。画像はここ。

多くの山岳ウマと同様に強健で敏捷であり、霧の中や夜道でも方向を見つける能力を持っている。

十六世紀にステップのウマとペルシャ系統との交配で誕生し、その以来国営牧場で改良がなされきている品種である。サラブレッドとの交配で誕生したアングロ・カバルディン種もあり、これは少し大柄で速いが本来の強靭性は保持している。

自然に具わった歩様も見つかっているが、長距離の走行おけるその持久力は注目される。主として乗用馬として活躍しているが、馬車の曳きウマとしても使われている。

ロシアのウマを紹介する。今回はドン(Don)、画像はここ。

このウマは伝統的にはコザック騎兵に係わってきた。今日では長距離の競技に使われていて、この品種の元品種よりずっと優秀である。ロシア革命後に品種改良が試みられたブジョンヌイ種に大きな影響を与えた。

この品種は強靭なモンゴル平原のウマと軽快で暑さに強いアハルテケやペルシャ・アラブ種との交配でできたものである。19世紀の初めには、サラブレッドや優秀なアラブ半血種との交配による改良がなされた。20世紀以降は僅かに外部の影響があるだけである。

ドンは強靭なウマで飼育しやすく凍結したドン平原で生存そる能力を持っている。適応能力があり従順であるが、身体的には魅力に欠けるところがある。優雅ともいえないし乗りやすいともいえないぎこちない動きに繋がる身体的な欠陥があるが、過酷な状況でも有効に働く資質を持っている。

オリオン座の主星であるベテルギウスが著しい減光をしていて、星の末期症状にありこれから超新星爆発に繋がるのではないかという話題が散見している。

元々ベテルギウスは赤色超巨星の不規則な脈動変光星である。表面温度は3600度程度で太陽(5500度)と比較するとずっと低温であるが、光度は太陽の90000倍と実に明るく、大きさは太陽の1000倍と大きな恒星で、ブヨブヨした恒星である。

この星は通常400日程度の不規則な変光を繰り返している。変光の幅は小さいときもあれば大きなときもあるといった具合で、大きな幅のときは1等級程度になる。この通常の変光は星の内部の核融合は一定で発す光も一定であるが、その光が表面に達すまでにさまさまな機構で強弱を受けることで起こる。

今回の減光はかなりの幅である。観測テータはここにある。1等級近い減光であるが、ごく最近では増光に転じているので、多分これは通常の変光現象の1つのエピソードであったのであろう。

長期に亘る変光観測のデータも興味あるものである。一例がここにある。

今回はユーラシア大陸のユニークなウマを紹介する。名前はアハルテケ(AKHAL-TEKE)、カスピ海の東に位置するトルクメニスタン原産である。画像はここで。

アハルテケは世界で最も未知なウマで、ウマの原型の第三型の現代型である。薄い皮膚、細かな体毛そして暑さに強い砂漠ウマの特徴を持っていて、アラブ種の”Munaght”競走馬との関連もありえるとされている。3000年以上に亘り現在のトルクメニスタンの地域で生息していたことが分っている(トルクメニスタン共和国の国章にもアハルテケが描かれている)。

アハルテケはカラクム砂漠のオアシスの周辺で飼育されていて、その主産地はアシルバードである。このウマは他の品種の多くに影響を与えているが、他から影響はない。サラブレッドとの交配を試みたが成功しなかった。トルクメニスタンの人々はアハルテケを競馬に使う。そのようなウマの世話は大変である。アルファルファそしてヒツジの脂肪、卵、オオムギ、そして揚げたドーナッツからなるペレットを餌としてあげ、寒さや暑さの防御のためにフェルトで包んでやる。

アハルテケは西側の理想的なウマの体型を殆んどとっていないけれど、体型は独特である。メタリック金褐色の体色はこの品種の特徴である。アハルテケは底なしのスタミナと持久力を持っている。最低の食料と水で84日かけてアシルバードからモスクワまで4152kmを走破した。

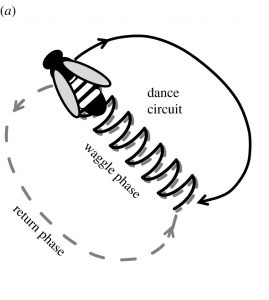

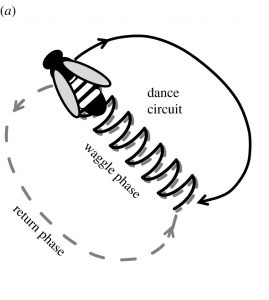

昨日のブログでミツバチの「8の字」ダンスについて書いた。太陽と餌場のなす角度とダンスの胴震いをしながら進む方向との対応関係を以下のように例を上げて説明した。

例をあげる。巣面にかけ時計がありその面上でミツバチがダンスをしていると思ってみよう。

仮に太陽が南にあり、餌場も南あるとするとミツバチはこのかけ時計の12時の方向に向かって胴震いをしながら進む。反対に餌場が北にあるとすると、ミツバチはこのかけ時計の6時の方向に向かって進む。餌場が西の方向では、ミツバチはこのかけ時計の3時の方向に向かって進む。餌場が東の方向ならば、ミツバチは9時の方向に向かって進む。

この通りであるが、角度をかけ時計の場合は12時から時計回りに測るとすると、3時は90度で、9時は270度となる。一方太陽と餌場のなす角度を南にある太陽から時計回りに測ると西は90度、東は270度になる。これはミツバチが示した事実である。

しかし、太陽と餌場のなす角度を南にある太陽から反時計回り測ると西は270度、東は90度になる。これは事実に反する。

「右利き」「左利き」は謂わば好みの問題であるが、ここの「時計回り対応」と「反時計回り対応」は話し手と聞き手のコミュニケーションの問題を含んでいる。例えば、話し手が「時計回り対応」を取っていて、聞き手が「反時計回り対応」をとっているとすると、聞き手のミツバチは餌場と反対方向に飛んでいってしまう。だからこの対応関係はミツバチの世界ではユニヴァーサルであるはずだ。なぜ「時計回り対応」を採用したのであろうか?

前日のブログでミツバチの「8の字」ダンスについて最新の研究成果を紹介した。

この「8の字」ダンスは動物のコミュニケーションの問題として面白い。

餌場を見つけたミツバチは「8の字」ダンスで、巣からその餌場までの距離と方向を仲間に知らせる。

まず距離の伝達である。遠くから帰ってきたミツバチはゆっくりとした頻度で「8の字」ダンスをし、近くから帰ったミツバチは活発にダンス(頻度が高い)をする。つまり、ダンスの頻度は距離に反比例する。実際はダンスの半ばで行う胴震い(waggle)のときに発する「ブーン」という音の発生頻度を仲間は聞き、距離推定に使っているらしい。

次に方向の伝達である。これも結構面白い。

巣面は地面に対して垂直になっている。餌場から帰ってきたミツバチはこの巣面でダンスをする。そのダンスのどう胴震い(waggle)をしながら進む軸(上の図)の方向と垂直とのなす角度が、仲間が巣を出たとき取るべき太陽と餌場との角度になる。

例をあげる。巣面にかけ時計がありその面上でミツバチがダンスをしていると思ってみよう。

仮に太陽が南にあり、餌場も南あるとするとミツバチはこのかけ時計の12時の方向に向かって胴震いをしながら進む。反対に餌場が北にあるとすると、ミツバチはこのかけ時計の6時の方向に向かって進む。餌場が西の方向では、ミツバチはこのかけ時計の3時の方向に向かって進む。餌場が東の方向ならば、ミツバチは9時の方向に向かって進む。

このようにして仲間は巣のなかで太陽を見てない状況であるが、仮に巣を出て太陽を見てどの方向にいったらよいかの情報を得ることができる。

このようにミツバチは直接見えない事柄についてコミュニケーションをしている。

K.v.フリッシュ著「ミツバチの不思議」の中でも紹介されているが、ミツバチは餌場を発見すると巣に戻りそれを仲間に知らせる。その方法は「8の字」ダンスで餌場の方向と距離(ダンスの頻度が距離に反比例する。つまり近いと頻度が高く、遠いと頻度は低い。)を知らせる。この発見はカール・フォン・フリッシュでこれでノーベル医学・生理学賞を受賞した。

今日のブログのタイトルは今日の新聞記事の見出しである。この「8の字」ダンスに方言があるという記事である。この方言を発見したのはドイツ・ビュルツブルグ大学などの研究者で、トウヨウミツバチ、コミツバチ、そしてオオミツバチの三種の「8の字」ダンスを比較した。観察はこの三種がおなじ場所にすむインド南部で行われた。その結果、同じ距離にある餌場を仲間に知らせるときのダンスが三種で異なっているということを突き止めた。

元々この三種は巣からの行動半径が異なっていて、トウヨウミツバチの行動半径は約1000mで、コミツバチでは2500mであり、オオミツバチでは3000mと長くなる。

発見はこうだ:

餌場が800mのところにあったとしよう。

これに対してトウヨウミツバチはコミツバチよりゆっくりとした頻度でダンスをして、オオミツバチはこのコミツバチよりさらに速い頻度のダンスをする。

つまり餌場が800mと同じであっても

行動半径の短いトウヨウミツバチにとって「遠いところだよ」となり、コミツバチにとっては「まあまあの距離だよ」となるし、行動半径の長いオオミツバチにとっては「近くだよ」となる。

このオリジナルの論文はここにある。

今回はアラブ種を紹介したい。

アラブ種は世界中のウマの源泉であると考えられていて、サラブレッドの主たる基礎になった品種であることはよく知られている。画像はここで。

アラビア半島では少なくとも2000年前からアラブ種のウマたちによる競馬が行われていた。これは美術品の存在や「砂漠のウマ」と密接に関係したベドウィンの口承によって分っている。影響力の強いアラブ種の血は七世紀に起こったイスラムの侵攻によって広く拡がった。その結果、アラブ種は世界中のウマの発展に強く寄与することになった。

アラブ種は容姿は美しく一度みたら忘れ難いウマである。このユニークな外見は体型と基礎骨格の構造によって決まっている。通常のウマでは肋骨が18、腰椎が6、そして尾椎が18であるのに対して、アラブ種は17-5-16である。またこのことは尾の付け根の部分が下がらないで断崖絶壁のようになっている理由である(写真をみよ)。スタミナは抜群であり、動きは「浮いてる」ようにスムーズである。肺活量や肢からみた持久力や穏やかさ故にアラブ種は長距離やエンジュランス用のウマとして選択される。従兄弟になるサラブレッドほど速くはないが、アラブ種とアングロ・アラブ種に限定した単純競馬は世界中の多くのところで熱狂的に行われている。