このシリーズの最終回である。

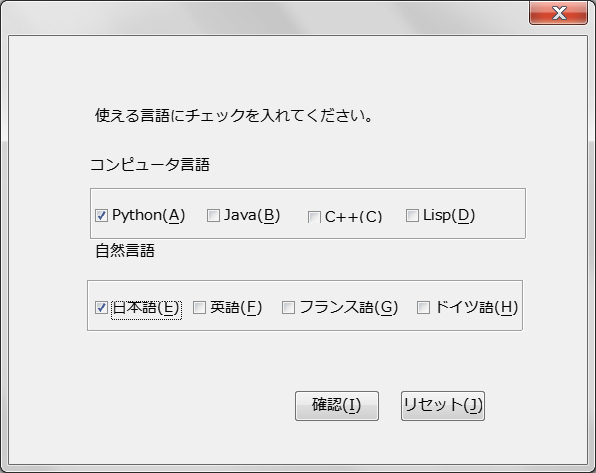

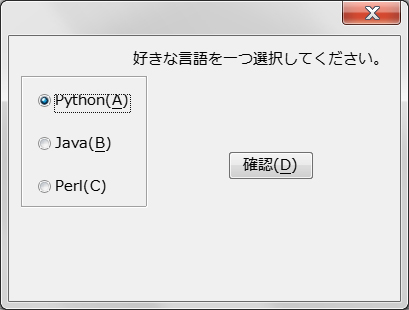

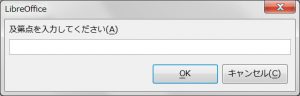

LibreOfficeのユーザインタフェースとしてダイアログとフォームがある。

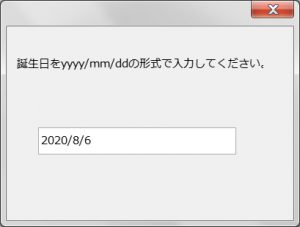

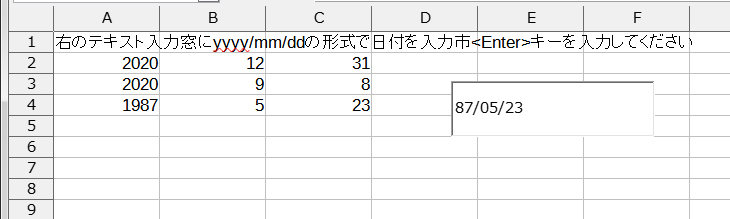

「日付フィールドに日付を入力して<Enter>キーを入力するとその日付の年・月・日がシートに代入される」

これをCalcの画面に付けたフォームで行うときのマクロは以下のようになる(これは日付フィールドのイヴェント表の中の「キーを押したとき」のイヴェント処理である):

#coding: utf-8

import uno

import screen_io as ui

row=0

doc = XSCRIPTCONTEXT.getDocument()

ctrl =doc.getCurrentController()

sheet = doc.Sheets[0]

form = sheet.DrawPage.Forms[0]

datef1 = form['datefield1']

def keyPressed_macro(event):

global row

k = event.KeyCode

c = event.KeyChar.value

mods = event.Modifiers

# mods are additive

# 0 - None

# 1 - Shift

# 2 - Ctrl

# 4 - Alt

# 8 - Super_R

print(k, c, mods)

if k == 1280: #Enterキー

#print(datef1.IsDate)

year = datef1.Date.Year

month = datef1.Date.Month

day = datef1.Date.Day

#表への書き出し

row+=1

print(row)

print(year, month, day)

sheet.getCellByPosition(0,row).Value=year

sheet.getCellByPosition(1,row).Value=month

sheet.getCellByPosition(2,row).Value=day

return実行画面

同じことをダイアログで行う例はここにある。

【まとめ】

- フォームもダイアログのためのマクロは同程度の手間で作れる。イヴェント処理が若干異なる。フォームではコントロールのイベント監視は付属するイヴェント表が使えるが、ダイアログ上のコントロールではイベントの監視部分からマクロに含めなければならない。

- フォームはシートの一部として配置できるが、ダイアログは別窓の表示となる。

- フォームの位置は固定。ダイアログは移動可。従ってフォームを何処に配置するかを配慮する必要がある。

- ダイアログは要らないときは邪魔になる。起動のタイミングを考慮する必要がある。

- 不要になつたダイアログは画面上から消せるが、フォームはできない。

- ダイアログは様々な部品を配置するインタフェースに向いている。