アイルランドの在来種の馬でコネマラという品種のポニーがいる。コネマラ(connemara)というのは地名でアイルランドの西部にあるゴールウェーの北西にある。カタカナ表記では「コネマラ」「カネマラ」が使われている。自然の美しい場所で嘗てはウイスキーの香りつけに使うピート(泥炭)が採掘された場所である。日本のウイスキーメーカーで「カネマラ」をブランド名に使っているところもある。

さて、このコネマラ・ポニーであるが、「道産子」「木曽馬」と同じレベルの在来種である。ポニーであるが軽量な大人ものることができる。土地柄、荒地でも作業ができるように頑丈な身体の創りになっている。嘗てはこのコネマラ地方だけにいたが、現在ではアイルランドは勿論、ヨーロッパでも飼育されてが、「コネマラ」の品種管理がされている。

「ハミ」「拍車」「鞍」「アブミ」「蹄鉄」

乗馬の歴史で重要な発明として「ハミ」と「拍車」そして「鞍」と「アブミ」さらに「蹄鉄」がある。それらの発明の歴史をまとめておく。

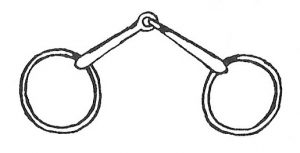

ハミ:6000年前のウクライナの遺跡で発見された馬の歯の摩滅状況から乗馬に際してハミ状のものを馬の歯槽間縁にいれていたことが分っているがそのハミ状のものの実態は不明である。紀元前1400年ごろにはエジプトやミケネで二環ハミが使われていた。その後様々の形のハミが用いられた。三環ハミもあつた。

現代では二環(single-jointed snaffle)が大半であるが、三環(double-jointed snaffle)もある。

拍車:ギリシャでは紀元前5世紀ごろのつぼ絵に拍車が描かれているので、これより前に既に用いられいたのであろう。紀元前4世紀ごろのケルト人の遺跡から拍車が出土している。ローマ人もこのころから拍車を使用した。

なぜかこのハミと拍車は日本の騎馬では使われていない。

鞍馬天狗ー馬と鞍

「花咲かば 告げんと言いし山里の

告げんと言いし山里の

使いは来たり馬に鞍

鞍馬の山の雲珠(うず)桜」

これは謡曲「鞍馬天狗」の冒頭に一節である。雲珠(うず)桜の「雲珠(うず)」は日本式の乗馬のための馬具の部品の一つである。画像はここ。

うず桜は一般的には「渦桜」と書く。これは花びらが渦を巻いているような桜である。鞍馬だから、うずは雲珠かな。

それにしても雲珠とか杏葉(きょうよう)とかは何の目的で付いているのだろうか?

沖縄の馬ー与那国馬(ユナグニウマ)

日本の最西端である沖縄・与那国島にいる馬である。

来歴は不明であるが、明治に行われた洋馬(ペルシャ馬)との人工的な雑種繁殖を免れた馬たちである。その意味で在来種の本来の性質を保っている馬たちである。

奈良時代あたりに大陸からもたらされたものか?

先史時代に日本列島にいた馬たちは弥生時代あたりで消滅している(弥生時代の馬の化石が存在する)。

馬の4つの音声:ウイニー、スクィール、ブロー、ニッカー

日本では馬の鳴き声は「ヒーヒーン」が典型的な鳴き声であるが、英語圏では馬の鳴き声は四種類に分類されている。

①ウイニー(whinny):日本で言う「馬の嘶き(いななき)」である。極めて大きな叫び声である。最初は高いピッチ(約2000ヘルツにも達する)で、最初の半分ほどの振動数に落ちるなどピッチに変化が見られる。

②スクィール(squeal):大きな音で1000ヘルツ程度の音律的な音も含んでいるが、非音律的な耳障りな成分も沢山含んでいる。

③ブロー(blow):鼻から空気を急激律動的に噴出すことで出る。このブローは最も大きな音で、200メートル先でも聞こえる。この鳴き声はさまざまなピッチの音を含んだ短く、打楽器的で非音階的な鳴き声である。

④ニッカー(nicker):100ヘルツあたりの極めて低い音程の音である。これは柔らかな音で口を閉じた状態で生成される。これは鳴き声というより、ネコの「ゴロゴロ」と同じようなものかもしれない。

動物の鳴き声は人間の言語と異なり、その音声の中に特別の意味があるわけではなく、特別な状況で発せられる操作音であろうというのが最近の研究の方向である。

ダラ・ホース(Dala Horse)の箸置

わが家にはダラ・ホース(Dala Horse)の箸置きが8個ある。これはイケアで購入したものである。もう一年以上前であるが初めてイケアの店を眺めた。

家具や日常用品もしゃれたデザインで価格も手ごろである。特に購入する予定で行ったものでなかったのでそのまま帰ってきても

よかったが、食器売り場で面白いものを見つけ購入した。それはダラ・ホース(Dala Horse)の箸置きである。陶器でできていて黄色と青色の着色がされている。黄色二個、青色二個の計四個が一組で写真のようなものである。正確な値段は忘れたが、300円程度であった。

ダラ・ホースはスウェーデンの民芸品で、スウェーデンを発祥の地とするイケアには似つかわしいと思った。

この箸置きに日本の箸をどう置くかで我が家では議論があった。写真のように日本式に箸をヒトと平行に置き、ダラ・ホースをヒトから見て正立に置くと箸の収まりが悪い。ダラ・ホースを倒置すると収まりはよいが、ヒトから見てダラ・ホースが。。。。

洋式にしてヒトに対して箸を縦に置きダラ・ホースを正立させると、箸置きへの収まりはよいし、ダラ・ホースは正立している。

結論はこの箸置きは洋式であろうということである。

その後このダラ・ホースをもう一組購入した。

馬の最高速度の変遷

競馬で走る馬は襲歩(gallop)という四節の歩様で走る。その最高速度の変遷の話題である。

馬は軽くて長い四肢を持ち、しかもその肢にはバネのようなサスペンション機構を持つ。生体力学的にみると最適化された四肢で高速に走る。その最高速度は従って品種改良や訓練では最早上げることができないほどになっていると考えられてきた。実際はどうか?Kentuky DerbyとBalmont Strakeの競馬の優勝馬の速度を1900年から2000年の100年間に亘って変遷を調べた研究がある。それを見ると優勝馬の速度は典型的には16メートル毎秒と速いが、その速度はこの100年の間殆ど変化がないしKentuky Derbyでは減少さえしている。

これと対照的なのはヒトの最高速度で、オリンピック400メートル走とマラソンの優勝者の速度を見ると明らかにこの100年の間で速くなっている。400メートル走の典型的な速度は9.4メートル毎秒であるが速度の増加は0.015メートル毎秒毎年となり、マラソンは6.05メートル毎秒で増加率は0.021メートル毎秒毎年と見積もれる。

最近になってこのような研究をより広いデータで調べた結果が出た。それによると、長距離の競馬では以前の結果になるが、短距離では馬でも確実に速くなっているという。3/4マイルの競馬などの短距離である。因みのKentuky Derbyは1.44マイルであり、Balmont Strakeは5/4マイルの競馬である。

これらの結果をどうようにみるか?

馬の非対称性歩様(Asymmetric Gaits)

馬は速く走る。しかも規則的(周期性)をもった走り方をする。その規則性を歩様(Gaits)と呼ぶ。

馬も含めて四肢を使って移動する生き物の歩様は(左右)対称性歩様と(左右)非対称性歩様に分類される。いずれの歩様も周期的な歩様である。1周期内の時間を1サイクルと呼ぶことにする。

対称性歩様(Symmetrical Gaits)は左側の二肢の動きのパターンが半サイクル後に右側の二肢に現れる。だから半サイクルずらすと左右のパターンは鏡面対称になる。典型的なものが馬の速歩(Trot)で見られる斜対歩である:

頭

① ②

② ①

<速歩の肢順。同じ番号の肢が同時に地面に着く>

馬の歩様の中でこの対称性を持つものは、常歩(Walk),速歩(Trot)があり、静止(Still)も歩いていないけれどこの対称性を持つ。

ところが駈歩(Canter)にはこの対称性がない。このような歩様を非対称性歩様(Asymmetric Gaits)と呼ぶ。だから馬の速歩から駈歩への歩様の遷移は「対称性のやぶれ」である。常歩から速歩への遷移にはこの「対称性のやぶれ」はない。この点で、馬の歩様の遷移では、常歩から速歩の遷移より、速歩から駈歩の遷移が興味深い。

なぜ馬は速く移動したいときに非対称性歩様をとるのか?

インパラなどの動きをみると捕食者が現れるとホッピング(Hopping)をして敵から逃げる。ホッピングは対称性を持った歩様である。

頭

② ②

① ①

<ホッピングの肢順>

瞬間的に左右にコースを変える場合でもこのホッピングを維持したまま行う。多分インパラの体重が軽いのでこのようなことができるのかもしれない。

馬も含めて体重のある草食動物が捕食者から逃れるため、左右にコースを変えたいときには慣性は大きすぎてホッピングを維持してのコース変更は困難だろう。左右のコース変更を高速を維持してできるのが馬の非対称な歩様である駆歩なのかもしれない。

駈歩(Canter)は、左右の対称性が崩れた歩様なので、右手前駈歩と左手前駈歩がある

頭

② ③

① ②

右手前

頭

③ ②

② ①

左手前

<駈歩の肢順>

右手前は最後に動く脚は右前肢で、駈歩で四肢が地面を離れるときに右肩が下がる。だからコースを自然と右に採れる。この反対に、左手前では、コースを自然と左に採れる。

このようなことが馬が非対称性歩様である駈歩で走る理由のように思える。体重のある草食動物(象は重すぎて速歩でおわり)は高速では非対称性歩様で走り回ると思う。

ウマの家畜化は幸運の産物?(3)

野生ウマを最初に家畜化したところは何処だろうか?

大人しそうなウマを手元に置き、エサをやりそして育てるということの利益を最初に真剣に考えたのは野生のウマたちのことをよく知って人たちにちがいない。かれらは野生ウマの狩猟やそれらの行動について学ぶことに多くの時間を掛けられた場所に住んでいたにちがいない。

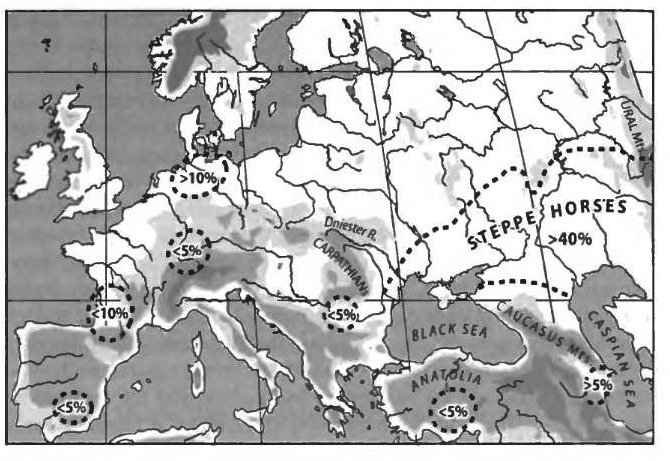

世界中のなかでこのような場所はウマが好んだ氷河期のステップが北半球では鬱蒼した森に変わってしまった一万年から一万四千年の間(最後の氷河期の終わり:日本では縄文海進のころ)に著しく減少してしまった。北米のウマは理由がはっきりしない気候変動に従って絶滅し始めた。ヨーロッパやアジアでは野生ウマの大きな群れはそれより小さい集団をヨーロッパの開けた草原、そしてカフカス山脈と孤立した地域に点在させる形で残しつつ、大半がユーラシア大陸の中央にあるステップでのみ生きながらえたにすぎない状況になった。

ユーラシアのステップでは、野生ウマや関連する野生のウマ科の動物(オナガー(E. hydruntinus))は草原で草を食む動物の主流をなしていた。完新世の初期のステップの考古学遺跡(中石器時代または初期新石器時代)では野生ウマは動物の骨の40%以上が普通であり、ウマは大きく肉が豊富なのでウマは食肉の40%

以上を占めていた。この理由だけからでもウマの家畜化の最初のエピソード、現生の雄ウマの系統を説明するための出来事ではユーラシアステップを取り上げなければなるまい。

馬の物語(DVD)二題

手元に馬の物語のDVDが二本ある。

一つは「ワイルドブラック少年の黒い馬」(原題はBlack Stallion)でフランシス・F.コッポラ総指揮のもので11歳の少年と黒牡馬との交流を詩的に綴ったもので画面や音楽が詩情ある雰囲気にできてる。

もう一つは「黒馬物語」(原題はBlack Beauty)でこちらは文字通り馬が主役で、誕生から安住の地を得るまでの様々な経験を馬の語り口で綴ったものである。

二本とも馬の演技が面白い。