西行戻しの松公園から松島を望む。

西行戻しの松公園から松島を望む。

このシリーズでウマの家畜化について考えているが、今回はこの家畜化が何時ごろ起きたのであろうか?という問題である。

従来から遺跡から発掘されるウマの骨の統計的な性質(大きさのばらつき)からこの問題に接近しようとする研究があった。

大きさのばらつきによる方法は二つの仮定に立脚している:(1)家畜は保護されているので家畜化された動物の集団は大きさのばらつきがより大きくなり。おとなまで生き残った状態のばらつきもより大きくなる。つまり、変動の幅がより大きな集団になる。(2)囲い、運動の制限そして食料の制限は平均値を減少させるので、家畜化された動物の集団の大きさの平均値は全体として減少する。肢の骨の測定値(主として骨頭や骨幹の幅)がこのパターンの違いの検出するために用いられる。この方法はウシやヒツジの肢の骨では成功しているように思われる。つまり大きさのばらつきの増大そして大きさの平均値の減少は家畜化されたウシやヒツジを同定しているように見える。ウマの一例を示す。

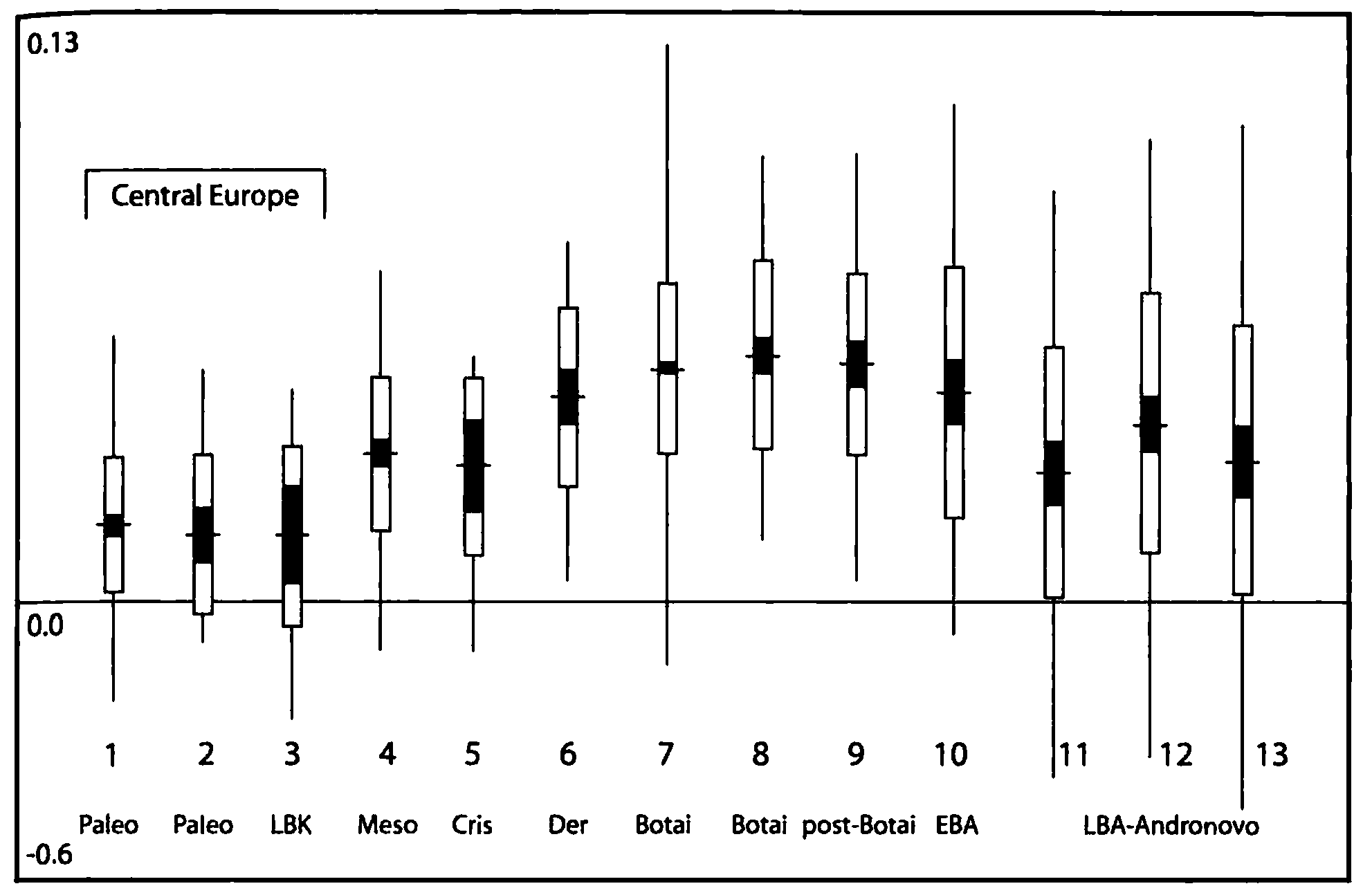

家畜化されたウマを同定するための大きさのばらつき法。縦のひげ付きボックスは左に最古の遺跡(旧石器時代)を右に最も新らしい遺跡(後期青銅時代)の順序で並べた13個所の考古学遺跡から得られたウマの肢の骨の厚さを示している。ひげはサンプルの最大値と最小値を示していてサンプルの大きさによって影響を受けるので集団のばらつきとしては信頼性のないものである。白いボックスは平均からの二つの標準偏差でばらつきとしては信頼性が高く通常はこちらを使って議論する。バー10のばらつきが増大したことからウマの家畜化が始まった証拠と見なされている。

家畜化されたウマを同定するための大きさのばらつき法。縦のひげ付きボックスは左に最古の遺跡(旧石器時代)を右に最も新らしい遺跡(後期青銅時代)の順序で並べた13個所の考古学遺跡から得られたウマの肢の骨の厚さを示している。ひげはサンプルの最大値と最小値を示していてサンプルの大きさによって影響を受けるので集団のばらつきとしては信頼性のないものである。白いボックスは平均からの二つの標準偏差でばらつきとしては信頼性が高く通常はこちらを使って議論する。バー10のばらつきが増大したことからウマの家畜化が始まった証拠と見なされている。

これによればウマの家畜化は紀元前2500年ごろ起きたと推定される。

今回はベルギーの重量馬であるブラバント(Brabant)、 race de trait Belge。画像はここ(カナダのブラバント)。

名前の由来は主たる生産地である中部ベルギーの地域ブラバントによる。もはや地元以外ではよく知られてはいないが、重量馬の生産では重要なウマであり、米国では強い人気がある。

この品種は非常に古く森林馬または氷河時代のウマ(Equus prezewalski silvaticus)まで遡ると考えられている。この種のウマはローマ帝国にも知られており、11世紀から16世紀にかけて重量級の軍馬生産がブラバントやフランダースで盛んであった。

今回のウマはブルトン(Breton)。画像はここ。

このブルトン(Breton)は北西フランスの固有種である。この地はブルトン人が移り住んだところで、このウマの起源はブルトン人の故郷である英国ウェールズのブラック山地である。かつては四つの固有タイプが知られていて、その一つは乗用馬であった。今日では重量馬であるブルトンと軽量なブルトン・ポスチエ(Bureton Postier)である。

速くおとなになる重量級のウマは食肉の需要があった。ポスチエは肢の毛が少なく軽量なサフォーク・パンチと同様に力強い速歩で走る。かつては大砲を曳くウマとして用いられたが、ブルトンは軽量な農耕馬として理想的である。

岩手の「ちゃぐちゃぐうまっこ」のウマもブルトンである。

今回のウマはサフォーク・パンチ。画像はここ。

サフォーク・パンチ(Suffolk Punch)はその栗毛ゆえに全く独特なウマである(サフォークホース協会はこの栗毛を”chesnut”というこれも独特なスペルを常に使う)。”punch”はその外見からで短足・樽胴なウマという意味。言い得て妙である。

今回のウマはノリーカー(Noriker)である。

ノリーカー(Noriker)はヨーロッパで最古の重量馬の一つである。名前の由来はローマ帝国の属州であったNoricum、現在のオーストリアによる。Noricumはハフリンガーの生まれ故郷となるウマの生産が盛んなVenetii(ヴェネト)に隣接していた。自然な流れとしてこれらの二つの品種の交流があった。近代的なノリーカーはオーストリアで依然として人気が高く、中央アルプス地帯で様々な目的に使われてきた。

ノリーカーは堅牢で強力な中間的な大きさの作業用のウマである。体型上の標準では管骨(Cannon bone)の周囲が20-24cmはあり、肢が短く、腹帯の部分で体高の60%より少ないことはないことが条件。ずんぐりとした体型のウマである。