土門拳の写真から構成された「日本の仏像」の中で京都に関連するもの紹介する。改訂版である。公開情報も併せて載せる。

- 神護寺多宝塔:五大虚空蔵菩薩坐像 春の秋の3日のみ公開

- 神護寺金堂:薬師如来立像

- 神護寺大師堂:弘法大師坐 11月上旬の御開帳

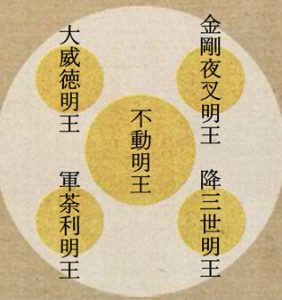

- 東寺講堂:不動明王坐像

- 東寺講堂:持国天立像

- 東寺講堂:梵天立像

- 東寺講堂:帝釈天半跏像

- 東寺宝物館:兜跋毘沙門天立像

- 広隆寺霊宝館:弥勒菩薩半跏像

- 広隆寺霊宝館:毘沙門天立像

- 広隆寺講堂:不空羂索観音立像 ->霊宝堂

- 広隆寺講堂:地蔵菩薩坐像

- 広隆寺講堂:阿弥陀如来坐像

- 三十三間堂内陣:千体千手観音立像

- 三十三間堂内陣:風神像

- 三十三間堂内陣:雷神像

- 鞍馬寺本堂:毘沙門天立像 ->霊宝殿

- 鞍馬寺本堂:善腑師童子立像 ->霊宝殿

- 平等院鳳凰堂:阿弥陀如来座像 鳳凰堂修理中

- 平等院鳳凰堂:雲中供養菩薩群像 ->鳳翔館