昨日(11月12日)の新聞に猫の面白い記事が載った。複数の新聞に載ったので見た人が多いと思う。生き物は僕らが想像する以上に凄いことができる。それが「猫の水飲み」である。猫は唇がない(?)ので水を飲むときヒトのように水を吸って口に中に入れることができない。さて、どのようにして猫は水を飲んでいるのか? この疑問をMITの研究者達が猫が水を飲んでいる様子を高速度ビデオカメラで撮影してメカニズムを解明した。これが記事の内容だ。

それによれば、まず猫は舌先を手前側にJの字形に丸めて水面に浸した後、素早く引き上げて細い水柱を作り、タイミングよくその水柱が口の中に入ったら口を閉じて水を飲むということが分かった。舌先を水面から引き上げる速度は秒速78cmで水柱にして飲める量は一回当たり0.14ml程度。1秒間に3,4回の頻度で舌先を水に浸している。

面白いのは速度より、水柱を引き上げる時の加速度で、それは1g,つまり重力加速度(1g)と同じ程度の大きさになることである。これから、水柱を紐で結んで、「ヒョッ」と勢いよく引き上げるようなイメージで猫は水を飲んでいるのが分かる。

そんな記事を読んだ後、馬はどうやって水を飲んでいたかなと思った。次の乗馬レッソンの時に観察してみることにする。

馬の神々(2)

吉田芳哉著「馬の神々たち」(art life 1979. No.3)は小さな記事だが、多くの馬の神々、特に東北地方のそれについて言及している。「馬歴神」(ばれきしん)という馬の神がいる。

説明によれば、「….我国には桓武天皇延暦二十三年に空海が唐よりもたらしたもので、勅命により多賀之国府に近い国分寺の西門にあたる所に祀ったのが始めである。神体はなにやら馬頭観音像と結びついたらしく八臂形であり弘布するにあたっては産業神としてであった。本地が「房」(ぼう)の四星と言われ世に謂ふ「蠍座」(さそりざ)である。」

面白いことに、この馬の神は、蠍座を神格化したものであるということである。道教などでも星を神格化したものは多いが北半球の文化であるので殆どが北半球でよく見える星である。例を挙げてみると(窪徳忠著「道教の神々」(講談社学術文庫:1996)):

北極紫微大帝ー>北極星

北斗真君ー>北斗七星

南斗真君ー>北斗七星の柄杓とところにある六星

文昌帝君ー>北斗七星の魁星(かいせい)の近くにある六星

と北半球で見えやすい星ばかりである。唯一の例外は

南極老人星ー>カノープス(二月ごろ南の空の地平線ぎりぎりところに見える)

である。

だから、「蠍座」を神格化した馬の神である「馬歴神」は珍しい。

方位の十二支(続き)

前回に「月の十二支」から「方位の十二支」が案出されたプロセスを探るのはなかなか難しく、単に陰陽五行説によった観念的なものであったのかもしれないと書いた。

ところで、「正月。初昏参中。斗柄懸在下。」というものがある。これは夏小正に見える記事である(能田忠亮著「東洋天文学史論集」(恒星社:平成元年(復刻版))。この夏小正は夏の時代(紀元前2000年ごろ)の一年の月(十二支の月)の初めの夕刻に見える天体の様子を示したのもである。

紀元前2000年ごろは北斗七星は北極星に極めて近くにあり、中国ではどんな季節でも一晩中見えていた。だから北斗七星は極めて重要な星座であったはずである。「斗柄」とは、北斗七星のかたちを柄杓と見たときの柄の部分である。だから最初の記事は正月一日の夕刻に北斗七星の柄が下(南)を向いていたという事実の記事である。この記事の面白いところは、十二支の月名と北斗の方向が対応されることである。

夏小正には同様な記事がある:

「六月。初昏斗柄懸在上。」

「七月。斗柄懸在下則旦。」

明らかに、十二支の月と北斗七星の柄の方位の関係を観察したものである。ここに、「月の十二支」から「方位の十二支」を案出する鍵があると思われる。日没後に見える斗柄の方向が月の十二支であるから月毎の方位を十二支で呼んだわけだと思われる。

方位の十二支

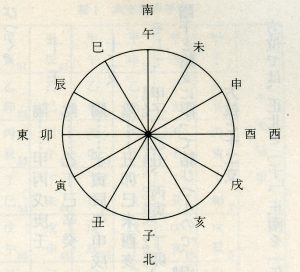

十二支は、年の数え方、一年の間の月の唱え方、一日の時刻の唱え方など時間に関する領域で使われているが、方位に関してもまた十二支が現れる。

方位では

真北 子

真南 午

真東 卯

真西 酉

を「四正」(しせい)とし、それぞれの「四正」の間には、「丑」「寅」が東北間に、「辰」「巳」が南東間に、「羊」「申」が南西間に、「戌」「亥」が北西間に配当されている。これが方位の十二支である。纏めると以下の図のようになる。

—

—

この「方位の十二支」は地球の南北に引いた経線を「子午線」と呼ぶなど現在でも使われている。

ところで、これらの十二支の起源について考えてみる。一年の間の月の唱え方に用いられたのが最初ではないかと思われる。この十二支は最初は一年を十二ヶ月として季節の変わり目や年中行事に因んで付けた符号だったのだろう。この時点では十二支と動物との対応はなかった。古代の人々にとって一年の季節変化は一日の時間のサイクルの次に、時間のサイクルが容易に観察できた循環的な現象であったはずである。この循環的な時間の流れに付けたのが「月の十二支」である。これが最初の十二支だろう。

一日のサイクルはもちろん一日の太陽の動きである。これも容易に観察できたはずである。一日の内で太陽がどの方角にあるかが一日の時刻である。だから、時刻に十二支を対応させるためには方位の十二支が「月の十二支」の次に案出されたはずである。

「月の十二支」から「方位の十二支」が案出されたプロセスを探るのはなかなか難しい。単に陰陽五行説によった観念的なものであったのかもしれない(吉野裕子著「ダルマの民俗学」)。または、なにか天体現象などによるのかもしれない。いずれ調べてみることにしたい。

「年の十二支」は木星(周期11.86年で太陽の廻りを一周する)の天空上の年ことの位置によるとしているが、観念上の十干十二支が考えられたあとに後付られたように思われる。

ヘリオットの「動物家族」

ドクター・ヘリオットの「動物家族」(集英社文庫:2002)には馬の話が二編ある。

一つは「馬の口からもらった教訓」、もう一つは「班点ひとつふたつの悩み」である。全編が英国ヨークシャーの田舎で獣医をしているドクター・ヘリオットの日常に出会った動物・人・自然をエッセイ風に描いたものであるが、この二編も登場する動物は馬であるが同じ雰囲気がある。

「馬の口からもらった教訓」は

最初に農村の風景から「引き馬」が無くなってしまったこと。ヘリオットはこの目撃者である。馬は沢山いたころに経験したことを思い出して一つ話が始まる。

ヘリオットが17才のとき、獣医科大学の学生だったときのはなしてある。馬の病気の講義で「腱鞘軟腫」(オラゼン)、「蹄軟骨化骨症」、「管骨瑠」「蹄軟骨瑠」などの専門的な講義を受けてなんとなく馬のことは解ったような気分になり、しかも新品の乗馬ジャケットを着込んで町を歩いていると止まっている荷馬車に出会う。よせばよいのに、ヘリオットはこの馬に近づく。ここで大騒動が起きる。

「班点ひとつふたつの悩み」は

ヘリオットが田舎の獣医として活躍してることの話。彼が朝食を終えたときに、ケトルウエルさんから電話があり、馬の一頭に発疹が出てしまった由。話から蕁麻疹(じんましん)であろうと判断できた。だったら、治療の方法もはっきりしているし、新薬も入手してあるので楽勝だなとおもい、診療で出かけた。現場に行ってみると、それは立派な馬である。直ぐに新薬の注射をする。用心のために従来使っていた薬も注射。ところが馬は震えだし、ついには藁の上に倒れてしまった。目を閉じて死んでしまったようだ。さあ大変。

「動物家族」はそのほか羊、牛、犬などが登場する話がある。

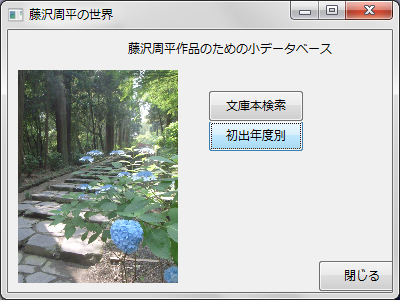

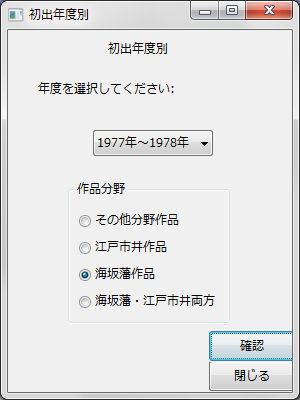

PythonでDBにアクセス

データベース(DB)にアクセスするプログラムをPythonで作ってみた。

藤沢周平の作品(文庫本で読める作品全て)名をデータベース化したものを用意した。目的は

- 文庫本毎にはどんな作品が収録されているか

- 作品カテゴリー(江戸市井もの、海坂藩もの、等)による分類

- 作品の初出情報

である。使ったDB管理プログラムはSQlite。結果を表示する等のグラフィックユーザフェースはwxpythonを使った。

以下は使用時の画面表示の一部である:

馬の神々たち

馬頭観音、ソウゼンなど馬がヒトの守護神になってる「馬の神々」はいろいろある。「青麻宮」もその1つである(古田義芳哉「馬の神々」(アートライフNo.3:1979))。解説によれば「…『あおそさん』と呼称られるが、正しくは『いちびこのみや』で雄略記九年の項にでてくる新羅帰化人田辺央(たなべふびと)伯孫と埴輪馬との物語に起因する神」であるとの由。

仙台にも「青麻神社」がある。「青麻宮」と関連があるのか不明であるが、後者は「日星月」を祭る神社である。星を祭る神社は日本ではめずらしい。この三つの天体は

日:天照大御神

星:天之御中主神

月:月読神

の諸神に対応させられている。天之御中主神とは、天の中心にある星、北極星かもしれない。道教では沢山の星が神格化されているが、この星は北極紫微大帝(ほっきょくしびたいてい)という名前で神格化されている。

Caciocavallo(カチョカバロ)

昨日のパーティで面白いチーズを食べた。Caciocavalloがそのチーズの名前である。イタリア語でcacioはチーズ、cavalloは馬である。だからCaciocavallo(カチョカバロ)は馬のチーズということになる。説明文は

「イタリア生まれの歴史あるチーズです。ユニークな型はくびれの部分に紐をかけつり下げて熟成させるためで、その様子が馬の鞍に跨がるように見えることから[馬の乗ったチーズ(=カチョカバロ)]と呼ばれます。」とある。

—-

—-

画像で見るように瓢箪型に縊れた型をしたチーズが紐で結ばれてペアーになっている。このペアーを水平の梁に「振り分に」して懸ける訳でである。この様子が馬の鞍に「振り分け」で乗せられた荷物のように見える。これがこのチーズの名称、つまり、Caciocavallo(カチョカバロ)の由来らしい。

My Horses, My Teachers(日本語訳)

アロイス・ポジャイスキー(Alois Podhajsky)著My Horses, My Teachers( Trafalgar Square Publishing : 1997) の日本語訳である。著者はウイーンのスペイン乗馬学校の高名な所長且つトレーナーである。書名は馬に教えられることが無数にあり、乗り手にとってもトレーナーにとっても馬自身が教師であるといった意味である。

以下はその日本語訳の「目次」と「はじめに」である。

わが馬、わが師

歩く限界

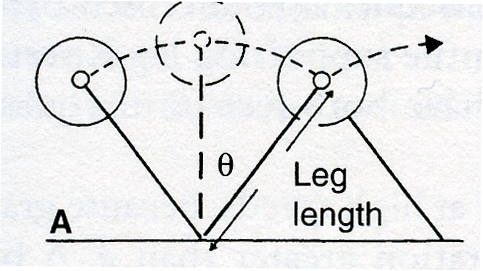

ヒトのロコモーション(locomotion)の話をしたい。馬やヒトも含めて生き物が移動(locomotion)のためにとる歩様は実にさまざまで興味深い。ヒトが取る歩様は身近なことであるので最もよく調べられている。「歩く」、「走る」がヒトがする基本的な歩様である。

今回は「歩く」時の速度の限界について考えてみる。「これ以上速くは歩けない」という速度がある。これ以上の速度であると、ヒトは走り出す。この限界の速度はどのようにして決まるか?と、いう問題である。

研究者はこのような問題を考えるときに、実際のヒトの体の細部は無視して、問題をできるだけ単純な形、つまり「模型」で考えてみる。この模型が単純であればあるほど真実に迫っていると考える。Simple is the best(簡単なほどよい)とする精神である。

以下の図は、ヒトの片足のモデルでR.M. Alexander著”Priciples pf Animal Locomotion”から取ったものであるが、多分最も単純なモデルである。膝の関節も無く足は一本の棒であるこの先端は地面を押し、片方の先端に体重の大部分を占める体がある。「歩く」とはこの棒の先端を地面に着けて片方の先端にある体を弧を描いて運ぶことである。

—-

歩く模型:(Principles of Animal Locomationより)

こんな簡単のモデルでなにか面白いことが出せるかな?と疑問になるが、結構使えることが分かる。紐の先に石を結んで石が円を描くように回すと拳は石から石の方向に向かう力を受ける。だから拳から紐を放すと石は飛んでいくわけである。この力が遠心力である。 上のヒトが歩くモデルでも地面に接した棒の先端を支点として体は円運動をしているとみなせる。重力で遠心力で体が地面から放れるのを防いでいるが、ある速度以上になると遠心力が重力を打ち勝ち、足は地面から放れる。これが「歩く」限界の速度である。このモデルを使うとこの限界速度が出せる。この限界速度は重力の大きさと足の長さにのみによるとでる。地上で90cmの長さの足を持つとして計算すると限界速度は3.0m/sとでる。実験で歩行のスピードを測ると、日常的な世界では2m/s程度、少し速足では2.7m/s程度である。モデルが示す値はかなりよい一致を示す。因みに、競歩での歩く速度の限界は4.4m/s程度だそうだ。これは尻の動きを特別な形にして見掛けの足の長さを長くさせていることからくると考えられている。

地球上から月面上に移ったらどうなるのだろうか? 月面の重力は地上の6分の1だからこれを考慮するは地上の場合の3.0m/sは1.2m/sとなる。かなり小さい速度で走りだすわけである。